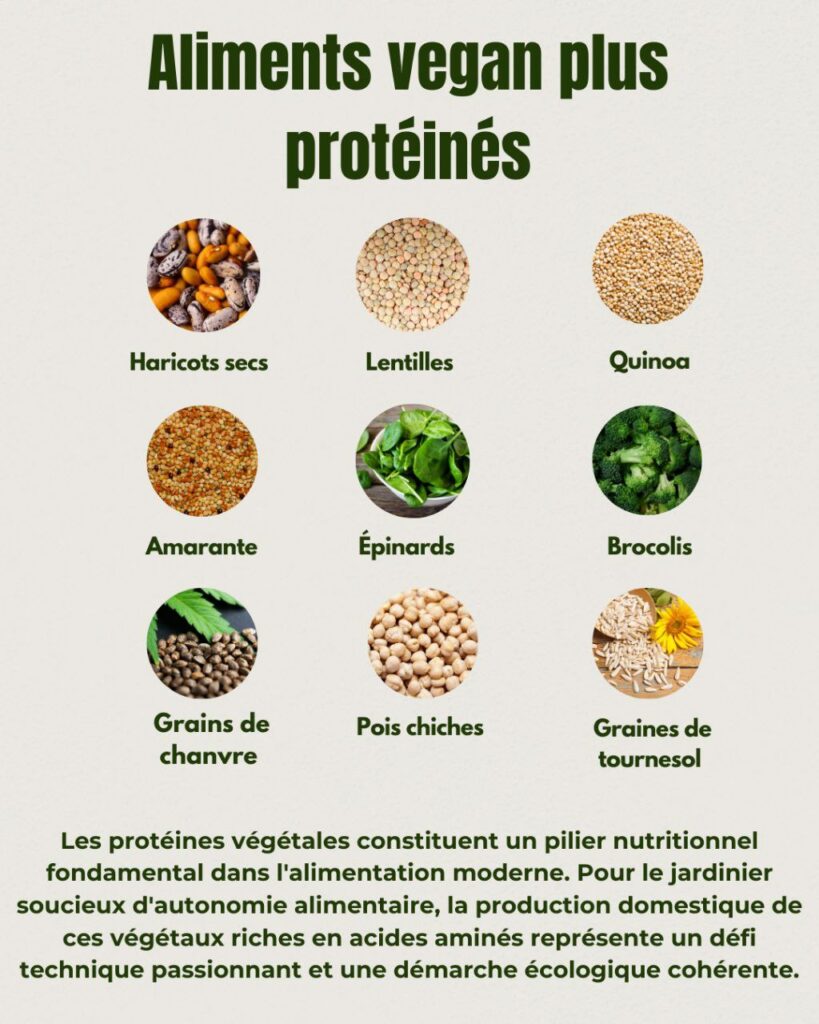

Les protéines végétales constituent un pilier nutritionnel fondamental dans l’alimentation moderne. Pour le jardinier soucieux d’autonomie alimentaire, la production domestique de ces végétaux riches en acides aminés représente un défi technique passionnant et une démarche écologique cohérente.

Cette approche technique vous permettra de maîtriser la culture de neuf espèces végétales exceptionnellement riches en protéines, depuis la préparation du sol jusqu’à la récolte optimisée. Chaque variété nécessite des conditions spécifiques et des techniques culturales adaptées pour maximiser sa teneur protéique.

Légumineuses fondamentales : Les championnes protéiques du jardin

Haricots secs : Production intensive de protéines complètes

Les haricots secs (Phaseolus vulgaris) offrent une concentration protéique de 20 à 25%, constituant une source d’acides aminés particulièrement intéressante pour le jardinier producteur.

Objectifs de culture :

- Développer un système racinaire profond pour l’absorption d’azote atmosphérique

- Optimiser la formation des gousses pour maximiser le rendement protéique

- Prolonger la période de remplissage des graines

- Maintenir un équilibre hydrique constant pendant la maturation

Techniques de semis spécialisées : La préparation du lit de semence nécessite un travail du sol à 15-20 cm de profondeur avec incorporation de compost bien décomposé. Le semis s’effectue à une profondeur de 3 à 4 cm, avec un espacement de 8 à 10 cm entre les graines et 40 cm entre les rangs.

L’inoculation des graines avec des rhizobiums spécifiques (Rhizobium leguminosarum) améliore significativement la fixation d’azote atmosphérique, augmentant directement la synthèse protéique dans les graines.

Périodes d’intervention optimales :

- Semis : Mi-mai à début juin après les derniers risques de gel

- Buttage : 4 à 5 semaines après levée pour renforcer l’ancrage

- Récolte : Septembre à octobre lorsque les gousses brunissent et craquent

Outils spécialisés recommandés :

- Semoir de précision pour légumineuses

- Bineuse à dents souples pour l’entretien inter-rang

- Écosseuse manuelle pour la récolte familiale

- Hygrothermomètre pour le contrôle du séchage

Lentilles : Maximiser la densité protéique par une culture raisonnée

La lentille (Lens culinaris) concentre jusqu’à 26% de protéines dans ses graines, nécessitant une approche technique précise pour optimiser cette richesse nutritionnelle.

Méthodes de culture intensive : Le sol doit présenter un pH légèrement alcalin (7,0 à 7,5) avec une structure drainante. La préparation automnale inclut un labour léger suivi d’un griffage au printemps pour créer un lit de semence fin.

La densité de semis optimale se situe entre 100 et 120 graines par mètre carré, permettant une concurrence équilibrée favorisant la ramification et la multiplication des gousses.

Gestion hydrique spécifique : L’irrigation doit être maîtrisée avec précision : un apport de 20 à 25 mm au stade floraison, puis suspension progressive pour concentrer les protéines durant la maturation. Un excès d’eau dilue la teneur protéique finale.

Pseudo-céréales à haute valeur protéique

Quinoa : Culture technique d’un super-aliment protéiné

Le quinoa (Chenopodium quinoa) développe une teneur protéique de 14 à 18% avec un profil d’acides aminés exceptionnel, incluant tous les acides aminés essentiels.

Conditions de culture spécialisées : Cette pseudo-céréale andine s’adapte aux climats tempérés moyennant des ajustements techniques. Le semis s’effectue sur un sol réchauffé à 12°C minimum, avec une densité de 3 à 4 kg/hectare soit environ 300 graines par mètre carré.

Techniques de fertilisation protéique : L’apport d’azote doit être fractionné : 30 unités au semis, puis 20 unités au stade montaison. Un excès initial favorise le développement foliaire au détriment de la formation des graines riches en protéines.

Récolte et post-récolte critiques : La récolte intervient lorsque les graines atteignent 14% d’humidité. Le battage doit être suivi d’un lavage minutieux pour éliminer les saponines, composés amers naturellement présents sur l’enveloppe des graines.

Amarante : Production de protéines complètes en climat continental

L’amarante (Amaranthus caudatus) offre 15 à 17% de protéines avec une composition exceptionnelle en lysine, acide aminé souvent déficitaire dans les protéines végétales.

Stratégies de semis et d’entretien : Le semis direct s’effectue fin avril sur un sol bien préparé et réchauffé. Les graines, extrêmement fines (1000 graines = 0,5 à 1g), nécessitent un semis superficiel à 0,5 cm de profondeur maximum.

La technique du semis en lignes espacées de 30 cm permet un sarclage mécanique efficace durant les premières semaines de développement, période critique de concurrence avec les adventices.

Oléagineux riches en protéines végétales

Graines de tournesol : Double production huile et protéines

Le tournesol (Helianthus annuus) combine production d’huile et richesse protéique avec 20 à 24% de protéines dans ses graines décortiquées.

Optimisation de la teneur protéique : La densité de plantation influence directement la composition des graines. Un espacement de 70 cm entre rangs et 25 cm sur le rang favorise le développement de capitules volumineux avec un taux de remplissage optimal.

Gestion de l’irrigation protéique : Trois phases hydriques critiques déterminent la qualité protéique :

- Levée à 6 feuilles : 25 mm par semaine

- Bouton floral à floraison : 35 mm par semaine

- Remplissage des graines : réduction progressive à 15 mm par semaine

Graines de chanvre : Culture légale d’une protéine complète

Le chanvre alimentaire (Cannabis sativa L.) autorisé développe 25 à 30% de protéines avec un profil d’acides aminés remarquable.

Réglementations et techniques culturales : Seules les variétés inscrites au catalogue européen avec un taux de THC inférieur à 0,3% sont autorisées. La déclaration préfectorale reste obligatoire avant tout semis.

Méthodes de production optimisées : Le semis s’effectue à 2-3 cm de profondeur avec une densité de 25 à 30 kg/hectare. La culture ne nécessite aucun traitement phytosanitaire, le chanvre étant naturellement résistant aux ravageurs.

Légumes-feuilles concentrés en protéines

Épinards : Maximiser la teneur protéique des feuilles

L’épinard (Spinacia oleracea) peut atteindre 3 à 4% de protéines sur matière fraîche, soit 20 à 25% sur matière sèche, comparable aux légumineuses.

Techniques de culture protéique : Les semis échelonnés toutes les trois semaines permettent une production continue. La fertilisation azotée fractionnée (40 unités au semis, 30 unités 4 semaines après) optimise la synthèse protéique sans excès de nitrates.

Conditions de récolte optimales : La récolte matinale, après dissipation de la rosée, concentre davantage les protéines. Les feuilles jeunes (8 à 10 cm) présentent le meilleur rapport protéines/fibres.

Brocolis : Culture technique pour une teneur protéique maximale

Le brocoli (Brassica oleracea var. italica) développe 3 à 4% de protéines fraîches, concentrées principalement dans l’inflorescence.

Production d’inflorescences protéiques : La transplantation de plants de 4 à 5 semaines avec un système racinaire bien développé assure une reprise rapide. L’espacement de 50 x 50 cm permet un développement optimal de la pomme principale.

Récolte au stade optimal : La coupe de l’inflorescence s’effectue le matin quand les grains sont bien formés mais encore fermés. Cette période de 3 à 5 jours concentre la teneur protéique maximale.

Protéagineux traditionnels perfectionnés

Pois chiches : Techniques avancées pour une culture nordique

Le pois chiche (Cicer arietinum) atteint 20 à 22% de protéines moyennant des adaptations techniques pour les climats tempérés.

Adaptations climatiques spécifiques : La sélection de variétés précoces et le semis sous tunnel froid avancent la culture de 3 à 4 semaines. Le paillage réfléchissant maintient la fraîcheur racinaire durant les épisodes caniculaires.

Fertilisation raisonnée : L’inoculation avec Mesorhizobium ciceri et un apport de phosphore assimilable (60 unités P2O5) stimulent la nodulation et la fixation symbiotique d’azote.

Stratégies de transformation et de conservation

Techniques de séchage pour concentrer les protéines

Le séchage contrôlé à 40-45°C préserve la qualité des protéines tout en permettant une conservation longue durée. Un séchoir solaire ou électrique avec circulation d’air assure un séchage homogène.

Conditions de stockage optimales : Le stockage en récipients hermétiques avec un taux d’humidité inférieur à 12% préserve la valeur nutritionnelle. L’ajout de terre de diatomée (1% du poids) protège naturellement contre les insectes ravageurs.

Fermentation et germination : amplifier la biodisponibilité protéique

La germination contrôlée de 24 à 48 heures augmente la digestibilité des protéines de 15 à 20%. Cette technique s’applique particulièrement aux légumineuses et aux graines oléagineuses.

Planification annuelle de la production protéique

Rotation culturale optimisée

L’alternance légumineuses-céréales-oléagineux sur un cycle de trois ans maintient la fertilité du sol tout en diversifiant les sources protéiques. Les légumineuses enrichissent le sol en azote pour les cultures suivantes.

Calendrier de production échelonnée :

- Mars : Semis de pois chiches sous protection

- Avril : Plantation de quinoa et amarante

- Mai : Semis de haricots et lentilles

- Juin : Derniers semis de tournesol

- Juillet : Semis d’épinards d’automne

Conseil d’expert personnalisé

La maîtrise technique de ces neuf cultures protéiques nécessite une observation quotidienne et des ajustements selon les conditions locales. Commencez par trois espèces adaptées à votre climat et étendez progressivement votre gamme de production.

Résultat attendu : Une production autonome de 15 à 20 kg de protéines végétales séchées par 100 m² cultivés, couvrant les besoins annuels d’une famille de quatre personnes en protéines alternatives.

Perspective long terme : Cette approche technique développe progressivement un écosystème productif équilibré, réduisant la dépendance aux protéines d’origine industrielle tout en enrichissant la biodiversité alimentaire du jardin familial.