Le potager moderne transcende la simple production de légumes pour devenir un écosystème complexe où chaque organisme joue un rôle essentiel. Cette approche écologique révolutionne les pratiques horticoles traditionnelles en reconnaissant l’importance cruciale des insectes, arachnides et vers dans l’équilibre naturel du jardin. Comprendre et favoriser cette biodiversité auxiliaire constitue la clé d’un jardinage durable et productif.

Comprendre l’écosystème du potager

Les fondements de la biodiversité fonctionnelle

L’écosystème potager repose sur des interactions complexes entre organismes vivants, créant un réseau d’interdépendances bénéfiques. Cette biodiversité fonctionnelle se structure en plusieurs niveaux trophiques, chacun contribuant à l’équilibre général du système.

Les producteurs primaires – vos légumes – constituent la base de cette pyramide alimentaire. Au-dessus, les consommateurs primaires incluent les insectes phytophages, tandis que les consommateurs secondaires regroupent les prédateurs et parasites. Cette organisation naturelle permet une régulation biologique efficace des populations nuisibles.

Rôles écologiques des auxiliaires

Les organismes auxiliaires remplissent des fonctions vitales dans l’écosystème potager :

Régulation biologique : Les prédateurs naturels maintiennent les populations de ravageurs sous le seuil de nuisibilité économique, réduisant drastiquement le besoin d’interventions chimiques.

Pollinisation : Les insectes pollinisateurs assurent la reproduction des plantes à fleurs, garantissant la production de fruits et légumes.

Amélioration du sol : Les organismes décomposeurs transforment la matière organique en éléments nutritifs assimilables par les plantes.

Aération du substrat : L’activité fouisseuse de nombreux invertébrés améliore la structure et la porosité du sol.

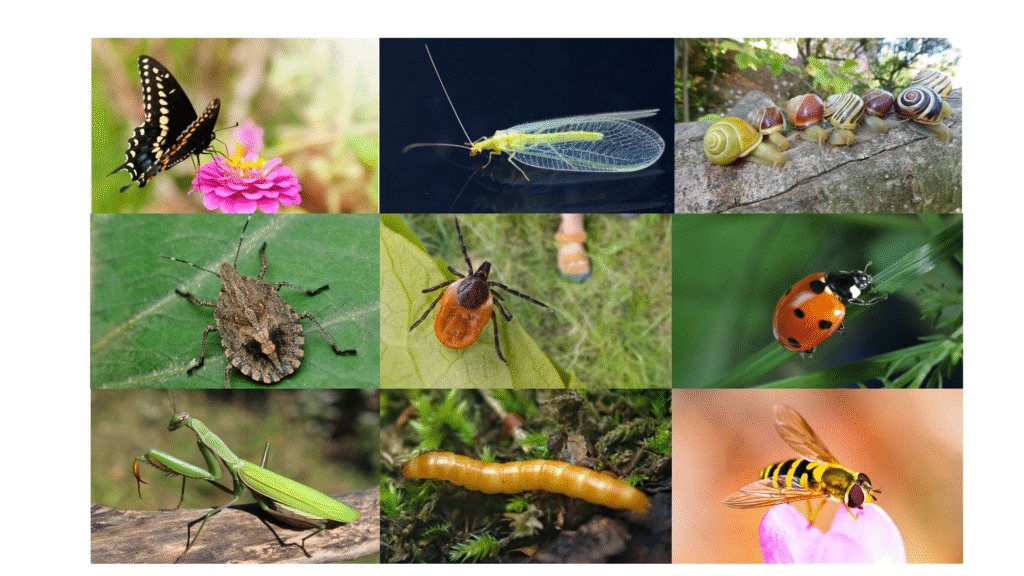

Les insectes bénéfiques : Identification et fonctions

Prédateurs généralistes

Les coccinelles constituent l’exemple parfait du prédateur polyvalent. Une coccinelle adulte consomme jusqu’à 150 pucerons par jour, tandis que sa larve peut en dévorer 300 durant son développement. Les espèces indigènes comme Coccinella septempunctata s’avèrent particulièrement efficaces dans nos conditions climatiques.

Les chrysopes, surnommées « demoiselles aux yeux d’or », présentent des larves extrêmement voraces. Ces « lions des pucerons » s’attaquent également aux thrips, cochenilles et œufs de nombreux ravageurs. Leur présence indique un écosystème équilibré et diversifié.

Parasitoïdes spécialisés

Les micro-hyménoptères parasitoïdes représentent une force de régulation remarquable. Aphidius colemani, parasitoïde spécifique des pucerons, peut parasiter jusqu’à 300 individus durant sa vie adulte. La reconnaissance des pucerons momifiés, caractéristiques dorées et gonflées, permet d’évaluer l’efficacité de cette régulation naturelle.

Trichogramma, parasitoïde oophage universel, s’attaque aux œufs de nombreux lépidoptères nuisibles. Ces micro-guêpes de moins de 1 mm développent des stratégies de recherche sophistiquées pour localiser leurs hôtes.

Pollinisateurs diversifiés

Au-delà des abeilles domestiques, les pollinisateurs sauvages jouent un rôle crucial. Les bourdons, actifs par températures fraîches, assurent la pollinisation précoce des cultures. Leur technique de « buzz pollination » s’avère indispensable pour les tomates et aubergines.

Les syrphes combinent pollinisation et prédation. Leurs larves consomment massivement les pucerons tandis que les adultes participent activement à la pollinisation des ombellifères et composées.

Les arachnides : Prédateurs discrets mais efficaces

Araignées chasseuses

Les araignées-loups (Lycosidae) patrouillent activement dans le potager, capturant de nombreux ravageurs au sol. Leur régime alimentaire varié inclut limaces juvéniles, chenilles, et divers insectes rampants. Une densité de 50 à 100 individus par mètre carré garantit une pression prédatrice significative.

Les araignées-crabes (Thomisidae) excellent dans la chasse à l’affût sur les fleurs. Leur capacité d’adaptation chromatique leur permet de capturer efficacement les insectes pollinisateurs nuisibles comme les thrips.

Araignées tisseuses

Les épeires construisent des toiles interceptant de nombreux insectes volants. Leurs réseaux géométriques capturent mouches, moustiques et petits papillons nocturnes, réduisant la pression des ravageurs aériens.

Les araignées à toile en nappe (Linyphiidae) tissent des pièges horizontaux particulièrement efficaces contre les pucerons ailés et autres insectes de petite taille.

Les vers de terre : Ingénieurs de l’écosystème souterrain

Catégories fonctionnelles

Les vers de terre se répartissent en trois groupes écologiques distincts :

Vers anéciques : Lumbricus terrestris creuse des galeries verticales profondes, favorisant l’infiltration d’eau et l’aération du sol. Ses turricules enrichissent la surface en éléments nutritifs remontés des couches profondes.

Vers endogés : Allolobophora chlorotica vit dans l’horizon humifère, créant un réseau de galeries horizontales. Son activité améliore la porosité et facilite l’exploration racinaire.

Vers épigés : Eisenia fetida colonise les matières organiques en décomposition. Sa reproduction rapide et sa voracité en font un allié précieux du compostage.

Bénéfices agronomiques mesurables

L’activité lombricienne génère des améliorations quantifiables :

- Augmentation de 25% de la capacité de rétention en eau

- Amélioration de 40% de la stabilité structurale

- Enrichissement en phosphore assimilable de 300%

- Production de 150 à 400 kg de turricules par mètre carré annuellement

Aménagements favorables à la biodiversité auxiliaire

Habitats diversifiés

La création de microhabitats spécialisés attire et maintient les populations d’auxiliaires :

Bandes fleuries : Un mélange de phacélie, sarrasin, cosmos et tournesol nain fournit nectar et pollen sur une longue période. Cette ressource énergétique sustente les adultes de nombreux auxiliaires.

Tas de pierres : Ces refuges thermiques abritent carabes, staphylins et araignées durant l’hiver. L’exposition sud-est optimise l’effet de réchauffement matinal.

Haies diversifiées : La plantation d’essences indigènes comme aubépine, sureau et viorne crée des corridors écologiques favorisant les déplacements d’auxiliaires.

Gestion de la matière organique

Le compostage en andains attire naturellement les vers de terre et favorise leur multiplication. L’apport régulier de matières carbonées (feuilles mortes, broyats) maintient l’activité biologique du sol.

Le paillage permanent avec des matériaux variés (paille, foin, broyat) crée des conditions favorables aux arthropodes décomposeurs et prédateurs terrestres.

Techniques de préservation et d’enhancement

Pratiques culturales adaptées

Le travail minimal du sol préserve les réseaux de galeries et évite la destruction mécanique des populations souterraines. Le labour occasionnel, limité aux parcelles de préparation, maintient un équilibre entre aération et préservation.

Les rotations diversifiées brisent les cycles des ravageurs spécialisés tout en maintenant une offre florale étalée. L’association de familles botaniques variées crée des synergies défensives naturelles.

Gestion raisonnée des interventions

L’observation régulière permet d’identifier les seuils d’intervention et d’évaluer l’efficacité de la régulation naturelle. L’utilisation de pièges colorés (jaunes pour pucerons, bleus pour thrips) aide au monitoring sans impact sur les auxiliaires.

Les traitements sélectifs, appliqués uniquement en cas de déséquilibre avéré, préservent les populations bénéfiques. L’emploi de produits biologiques comme Bacillus thuringiensis respecte l’entomofaune auxiliaire.

Outils de diagnostic et de suivi

Méthodes d’inventaire terrain

Le battage des branches sur plateau blanc révèle la diversité de l’entomofaune auxiliaire. Cette technique standardisée permet un suivi quantitatif des populations.

L’observation nocturne à la lampe torche dévoile l’activité des prédateurs terrestres (carabes, staphylins, araignées). Les sorties régulières documentent l’évolution saisonnière des communautés.

Indicateurs de santé écosystémique

La présence d’espèces indicatrices renseigne sur l’état de l’écosystème :

- Coccinelles indigènes : équilibre trophique

- Vers de terre épigés : qualité de la matière organique

- Araignées-loups : absence de perturbations chimiques

- Syrphes : diversité florale suffisante

Périodes d’intervention optimales

Calendrier saisonnier des actions

Fin d’hiver : Installation des abris à auxiliaires et semis des bandes fleuries précoces. Apport de compost mûr pour stimuler l’activité lombricienne.

Printemps : Mise en place des pièges de monitoring et observation intensive des premiers équilibres proie-prédateur. Limitation des interventions mécaniques durant la période de reproduction.

Été : Maintien de l’humidité par paillage et arrosages ciblés. Fauche sélective des bandes fleuries pour étaler la ressource nectarifère.

Automne : Préparation des refuges hivernaux et apport de matières organiques fraîches. Dernières observations avant la diapause des auxiliaires.

Équipements spécialisés recommandés

Outils d’observation

Une loupe de terrain grossissement x10 permet l’identification précise des auxiliaires de petite taille. Les guides d’identification spécialisés facilitent la reconnaissance des espèces communes.

Un appareil photo macro documente les observations et constitue une base de données personnelle. L’objectif 100mm macro s’avère optimal pour la photographie d’insectes.

Matériel d’aménagement

Les bacs de compostage modulaires facilitent la gestion par lots et l’optimisation des conditions de décomposition. Les modèles à lattes amovibles permettent un retournement aisé.

Les bâches de paillage biodégradables réduisent la pénibilité tout en préservant la faune du sol. Les matériaux en fibres végétales se décomposent naturellement.

Dispositifs de monitoring

Les pièges englués colorés, renouvelés hebdomadairement, fournissent des données quantitatives sur les populations volantes. L’analyse des captures guide les décisions d’intervention.

Les planchettes-refuges, disposées au pied des cultures, attirent les prédateurs terrestres. Leur inspection régulière révèle la diversité et l’abondance des auxiliaires du sol.

Résultats attendus et perspectives

L’application rigoureuse de ces principes écosystémiques transforme progressivement le potager en un système autorégulé. Dès la première saison, la diversité entomologique s’enrichit significativement, avec l’installation durable des espèces pionnières.

La deuxième année marque l’établissement des équilibres trophiques complexes. Les populations d’auxiliaires se stabilisent à des niveaux suffisants pour assurer une régulation biologique efficace. La réduction des interventions phytosanitaires devient alors mesurable.

À long terme, cette approche génère un potager résilient, capable de s’adapter aux variations climatiques et aux pressions biotiques. La productivité se maintient à des niveaux élevés tandis que la qualité biologique des productions s’améliore continuellement.

L’expert en jardinage écologique reconnaît dans cette biodiversité auxiliaire son meilleur allié : un écosystème potager équilibré produit naturellement des légumes sains dans un environnement vivant et durable.